クーポン&セールでお得に直販、あなたにピッタリのパソコンを手に入れよう!

いま、各メーカーの公式オンラインストアでは魅力的な割引やクーポンが盛りだくさん!お得に新しいパソコンを手に入れて、快適なPCライフをはじめませんか?

Windows 10 は 2025年10月14日にサポートが終了します。セールとクーポンを使って、計画的にお得な買い替えをおすすめします。

パソコンメーカー

セール・キャンペーン情報

-

WEB MART 新生活応援プレゼントキャンペーン

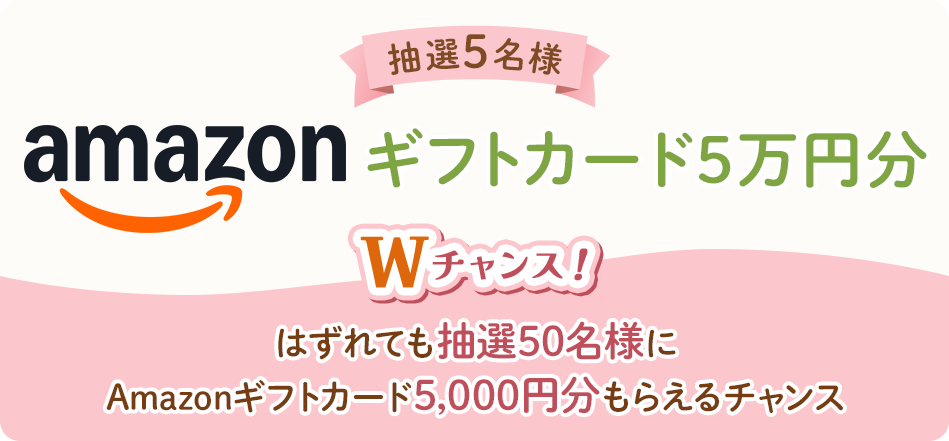

WEB MART 新生活応援プレゼントキャンペーンFMV公式ストア WEB MARTにて、Amazonギフトカードがもらえるチャンスのプレゼントキャンペーン実施中! キャンペーン対象商品をご購入されたお客様の中…

-

新生活応援キャッシュバックキャンペーン

新生活応援キャッシュバックキャンペーンNEC LAVIE公式サイトにて、5,000円をキャッシュバックキャンペーンが開催中です!!購入期間中に対象商品をご購入のうえ、指定の手続きに従いお申し込み期間…

-

Dynabook アウトレットクリアランスセール

Dynabook アウトレットクリアランスセールDynabook DIRECT にて、在庫限りのアウトレットクリアランスセールが開催中!対象商品が22,000円(税込)OFF!COCORO MEMBERS会員…

-

新生活大祭り 第1弾

新生活大祭り 第1弾HPで「新生活大祭り 第1弾」が始まりました。 期間:2025年2/28(金) ~ 3/14(金) ノートパソコン おすすめモデルが最大で40%OFF! HPの…

パソコンは直販がお得!

お得なコツはキャンペーンやクーポンを併用すること。

パソコンを購入する方法は家電量販店やECサイト、中古ショップなどさまざまですが、「各パソコンメーカー公式オンラインショップ(直販サイト)」を活用すると、実はとてもお得に買えることをご存知でしょうか?メーカー公式ストアでは以下のようなメリットがあります。

- クーポンやセールが豊富:季節キャンペーンや決算時期など、割引率の高い時期は特に狙い目。

- 最新モデルの先行販売や限定カラーなど、市販モデルとは違う魅力的なラインナップが手に入る。

- カスタマイズ性が高い:CPU・メモリ・ストレージ・Officeソフトの有無など、用途に合わせて柔軟に選択可能。

- サポートや保証が充実:直販限定の延長保証やサポートプランが用意されている場合も。

「セール時期」や「クーポンの併用」を上手に使うことで、店頭価格より大幅に安くなるケースも。各メーカー共通の“直販の強み”については、当サイトで詳しく紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

パソコン選びの基本のキ

パソコンの利用用途などによって、購入するスペック(性能)は変わります。高性能であれば価格も上がります。動作負荷の少ないインターネット閲覧や一般事務、文書作成などでしたら比較的低スペックのパソコンを低価格で購入するのも選択肢の一つです。ただ、パソコンは一度購入すると数年は使うのが普通。せっかく自分でパーツを選択できるメーカー直販サイトで購入するなら、ワンランク上の性能のパソコンを購入するのも選択肢のひとつです。高性能なパソコンは、作業が快適なだけでなく、起動時間も早いなどパソコンを使っている期間ずっと快適です。使用期間中、長く快適に使えるという価値も、購入の際には考慮に入れるとよいのかもしれません。

1.CPU(プロセッサ)

- 役割:パソコンの処理速度を大きく左右する“頭脳”部分。

- ポイント:一般用途(ネット閲覧やメール、Office作業など)ならIntel Core i3 / Ryzen 3 以上、インターネットの閲覧や文書作成程度ならCore i5 / Ryzen 5 以上でも充分ですが、高負荷作業(画像編集、動画編集、3Dゲームなど)にはCore i7 / Ryzen 7 以上を検討すると安心です。おすすめはCore i7 です。

「Core i7 / Ryzen 7」と「Core Ultra 7」の違いとは?

従来のIntel命名:Core i3 / i5 / i7 / i9

これまでIntelのCPUは、Core i3・i5・i7・i9といった形で世代ごとに数字を足して表現してきました。たとえば**「Core i7-13700H」**のように、「Core i7」+「世代(13xxx)」+「型番」という構成です。

- Core i7はハイエンド~ミドルハイクラスの位置づけで、高負荷作業やゲーム、動画編集などに向いています。

- AMDで同等クラスの「Ryzen 7」も同様に高パフォーマンスを実現できるモデルとして人気が高いです。

新世代のIntel命名:Core Ultra 5 / 7 / 9 などが登場

最近発表されたIntelの新しいCPU命名規則では、世代の大きな移行(Meteor Lakeなど)に伴い、「Core Ultra」という呼称が使われるようになりました。

- 例:Core Ultra 5、Core Ultra 7など

- 「Ultra」という名がつくモデルは、特に高性能・新機能(AIアクセラレーションなど)を搭載しているシリーズを示すと言われています。

- これに対し、従来のように「Core 3 / 5 / 7 / 9」という表記も並行して存在するため、当面は“Core i7”と“Core Ultra 7”が市場に混在して登場する形になります。

“AI PC”って何が変わるの?

最近、メーカー各社が「AI機能搭載のPC」や「AI対応CPU」などをアピールすることが増えてきました。これはCPU内部にAIアクセラレーション機能が組み込まれたり、OSやアプリのレベルでAIを活用する仕組みが増えてきたことに起因しています。

AIアクセラレーション(NPU)の搭載

一部の次世代CPU(Intel Meteor Lakeなど)では、**NPU(Neural Processing Unit)**と呼ばれる専用のAI処理ユニットが搭載される予定です。

- NPU:機械学習やディープラーニング推論などの処理をCPU/GPUより効率的に実行するプロセッサ。

- これにより、写真や音声のリアルタイム認識、動画会議時の背景ぼかしやノイズキャンセリングなど、AIを用いる処理が高速かつ省電力に行えるようになります。

OSやソフトウェアとの連携

“AI PC”が真価を発揮するには、対応OS(Windows 11以降など)やAI機能を使うソフトウェアが必要です。

- たとえば、画像編集ソフトや動画アプリ、ビデオ会議ツールがNPUを活用して高速化・高機能化するケースが増えていくと考えられます。

- 将来的にAIによる自動字幕起こし、翻訳、映像生成などがPC上で円滑にできるかもしれません。

用途に応じて実際の性能や世代を見定めながら、過剰スペックにならないよう注意を。ただし長期間にわたる快適や性能を求めるなら、高性能な i7 や 新世代のAI対応モデルのUltra7 などがおすすめ!

「AI対応CPUだから」といって、ユーザー全員がその機能を存分に使いこなせるわけではありません。

CPU名称が複雑化していますが、実際の性能を判断する場合は“世代”と“型番”をより重視しましょう。

メーカー直販のおすすめパソコンは、だいたい最新~直近世代のCPUが多いです。また、CPUの選択画面でi5とi7など、2つの選択肢のみである場合が多いです。一般的な使用には充分な性能がありますので、あまり神経質にならず、「より快適な性能を求めるなら i7 や Ultra7」程度の認識でも問題ないと思います。

- 同じ「Core 7」系統でも、世代が新しい方が省電力化や機能追加などの改良が行われている場合が多い。

- 「Core Ultra 7」=絶対に「Core i7」より性能が上とは限りませんが、新世代のハイエンド・AI機能を強化したモデルである可能性が高いです。

- 今後AIを活用していきたい場合には、Ultra(AI強化CPU)を選んでおいたほうがいいかも。

- AMDの場合もRyzen 7 7000番台など世代を見ながら、用途に合うモデルを選ぶのがポイントです。

- 今すぐAIをフル活用する明確な用途(動画編集、音声処理、クリエイティブな生成系タスクなど)がある場合はメリット大。

- 一方、一般的なOffice作業やWebブラウジング中心であれば、AIアクセラレーションをそこまで体感できない可能性も。

- 値段と必要な機能のバランスをよく考えて選択するようにしましょう。

2.メモリ(RAM)

- 役割:同時に多くのアプリを開く場合や、重いソフトを動かす際の快適さを左右。

- ポイント:メーカーは最低でも8GB以上を推奨しますが、できれば16GB、使い方によっては32GBも視野に入れてください。映像編集や大量のタブを開くなら多めのメモリがベターです。

3.ストレージ(HDD / SSD)

- 役割:データの保存・読み書きを担う場所。

- ポイント:速度と静音性を重視するならSSD(Solid State Drive)が断然おすすめ。容量は保存するデータが少なければ256GB~512GBあれば安心。写真や動画を大量に保存する場合は1TB以上を検討しましょう。

4.グラフィックス(GPU)

- 役割:映像処理や3D描画を担当。

- ポイント:ゲームや動画編集、CADなど3D処理が多い用途なら、NVIDIAやAMDの専用グラフィックス搭載モデルを選ぶと快適。一般的な事務用途なら内蔵GPU(オンボード)でも十分です。

5.ノートPCとデスクトップの拡張性の違い

- ノートPC:軽量・省スペースで持ち運びがしやすい一方、メモリ増設やパーツ交換などの自由度は限られがち。

- デスクトップPC:本体内部に空きベイや拡張スロットがあるため、後からグラフィックボードやストレージを追加しやすい。また、ディスプレイや周辺機器の選択幅も広く、長く使いやすいという利点も。

サポート

サポート体制の大切さ

パソコンは長く使うもの。万が一トラブルが発生した時に頼れるサポートがあるかどうかは重要なポイントです。

- メーカー直販だと、保証内容のアップグレードや専用窓口の優先対応など、店頭購入では得られない特典がある場合も。メーカーによっては有料で出張オンサイト(エンジニアが来てその場で修理してくれる)のサポートなどもあります。

- サポート内容はメーカーによって異なります。返品・交換ポリシーや延長保証プランなどを比較し、自分に合ったサポートを選ぶのが賢い方法です。

各メーカーのサポートの特徴については、当サイト内の「メーカー別」ページで詳しくご案内していますので、ぜひ参考にしてみてください。